С чего начиналось советско-американское космическое сотрудничество

Представления о том, что космос станет пространством международного сотрудничества, появились одновременно с фантазиями о его покорении. С идеей о таком сотрудничестве выступал еще Константин Циолковский, закладывая теоретические основы космонавтики. Например, в опубликованной в 1920 г. повести «Вне Земли» он изобразил коллектив из виднейших научных работников разных стран, реализующий программу межпланетных путешествий.

От этих идей не отказывались и когда космонавтика стала переходить в практическую плоскость. 10 ноября 1960 г., за полгода до того как Юрий Гагарин стал первым космонавтом, в газете «Правда» вышла статья главного конструктора советских ракетно-космических систем Сергея Королёва, в которой он предсказывал: «Не за горами и то время, когда могучие космические корабли весом во много десятков тонн, оснащенные всевозможной научной аппаратурой, с многочисленным экипажем, покинут Землю и, подобно древним аргонавтам, отправятся в далекий путь. <...> Можно надеяться, что в этом благородном, исполинском деле будет всё более расширяться международное сотрудничество ученых, проникнутых желанием трудиться на благо всего человечества, во имя мира и прогресса».

Аналогичных позиций придерживались и за океаном. Космическое сотрудничество между СССР и США стартовало вместе с началом практического освоения космического пространства двумя державами. Не помешало этому даже то обстоятельство, что в те годы они переживали один из самых острых периодов в истории двусторонних отношений. Так, Академия наук СССР и Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) подписали первое соглашение о сотрудничестве в области мирного изучения космоса 8 июня 1962 г. Произошло это вскоре после того, как американцы совершили свой первый орбитальный космический полет (в феврале 1962-го) и буквально на пороге Карибского кризиса (октябрь 1962-го).

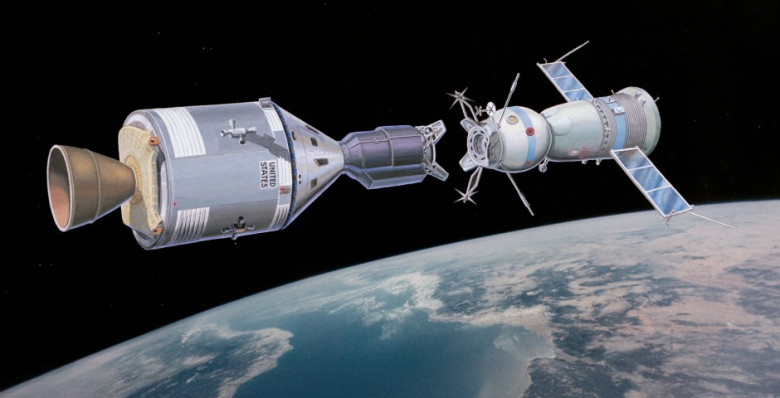

Совместный полет «Союз» — «Аполлон» стал символом разрядки напряженности между двумя геополитическими полюсами. Его подготовка началась в 1970 г., когда идею такой экспедиции в переписке обсудили президент АН СССР Мстислав Келдыш и директор NASA Томас Пейн. В том же году стартовали консультации советских и американских технических специалистов, первая состоялась в Москве в октябре.

24 мая 1972 г. СССР и США заключили историческое «Соглашение о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях». Проведение полета «Союз» — «Аполлон» предусматривалось статьей 3 документа, которая гласила: «Стороны договорились о проведении работ по созданию совместимых средств сближения и стыковки советских и американских пилотируемых космических кораблей и станций с целью повышения безопасности полетов человека в космос и обеспечения возможности осуществления в дальнейшем совместных научных экспериментов. Первый экспериментальный полет для испытания таких средств, предусматривающий стыковку советского космического корабля типа „Союз“ и американского космического корабля типа „Аполлон“ с взаимным переходом космонавтов, намечено провести в течение 1975 года».

Свои подписи под документом поставили председатель Совета министров СССР Алексей Косыгин и президент США Ричард Никсон. Это произошло в ходе первого в истории визита американского лидера в Москву (и второго — в СССР, после поездки Франклина Рузвельта на Ялтинскую конференцию в 1945-м), за два дня до подписания Договора об ограничении стратегических вооружений (ОСВ-1).

Как готовились к первому международному полету в космос

Официально программа получила название «Экспериментальный полет „Аполлон“ — „Союз“» (ЭПАС). Техническим директором программы от СССР выступал член-корреспондент АН СССР Константин Бушуев, от США — доктор Глен Ланни, руководителями полета — советский и американский космонавты Алексей Елисеев и Питер Франк.

За три неполных года, с 1972-го по 1975-й, стороны создали специальные модификации своих космических кораблей. Так, «Союз» переоборудовали из трехместного в двухместный и оснастили стыковочным узлом — андрогинно-периферийным агрегатом стыковки (АПАС), разработанным в Центральном конструкторском бюро экспериментального машиностроения.

Новая модификация корабля (7К-ТМ, «Союз-М») трижды проходила летно-конструкторские испытания. Два полета были беспилотными (в апреле и августе 1974 г.), один — пилотируемый, его в декабре 1974 г. выполнили Анатолий Филипченко и Николай Рукавишников (корабль летел под названием «Союз-16»). Модификации подверглась и ракета-носитель (11А511У, или «Союз-У») — она получила улучшенные энергетические характеристики двигателей первой и второй ступеней.

Вывоз ракеты-носителя «Союз-У» с советским космическим кораблем «Союз-19» на стартовую площадку космодрома Байконур

Вывоз ракеты-носителя «Союз-У» с советским космическим кораблем «Союз-19» на стартовую площадку космодрома БайконурФото: Николай Акимов, Альберт Пушкарев/ТАСС

Американский «Аполлон» оснастили стыковочно-шлюзовым переходным отсеком длиной более 3 м и диаметром 1,4 м. Он был необходим для того, чтобы совместить системы жизнеобеспечения кораблей с разными атмосферами: на Apollo дышали почти чистым кислородом, но при низком давлении (0,35 атмосферного), а на «Союзе» поддерживались состав и давление, схожие с земными. Из-за этих различий были модифицированы и костюмы советских космонавтов, в условиях контакта с чистым кислородом становившиеся пожароопасными. Для костюмов была разработана ткань на основе нового термостойкого полимерного волокна (оно получило название «Лола»).

Наконец, в ходе подготовки первой международной космической миссии, Координационно-вычислительный центр НИИ-88 в подмосковных Подлипках (ныне Королёв) был преобразован в Советский центр управления полетом (ныне Центр управления полетами Роскосмоса), который с 1977 г. будет координировать полеты всех отечественных космических кораблей, орбитальных и межпланетных станций.

Составы экипажей объявили в 1973 г. Командиром «Союза-19» назначили Алексея Леонова, который в 1965-м совершил первый в истории выход в открытый космос (в ходе полета на корабле «Восход-2»). Бортинженером был назначен Валерий Кубасов, который тоже уже однажды побывал на орбите — в 1969 г. на «Союзе-6» участвовал в первом групповом полете трех космических кораблей (двумя другими были «Союз-7» и «Союз-8»).

Командиром «Аполлона» стал Томас Стаффорд, за плечами у которого были три космических полета (в 1965, 1966 и 1969 гг.). Для двух других членов американского экипажа — пилота командного модуля Вэнса Бранда и пилота стыковочного модуля Дональда Слейтона — предстоящий полет должен был стать первым.

Составы экипажей двух стран: Слейтон, Стаффорд, Бранд, Леонов, Кубасов (слева направо)

Составы экипажей двух стран: Слейтон, Стаффорд, Бранд, Леонов, Кубасов (слева направо)Фото: Public Domain

У советской стороны, помимо основного состава экипажа, были наготове три дублирующих, у американской — два. Вдобавок Москва готовила запасной корабль — «Союз-22». Однако ничего из этого не пригодилось.

Встреча над Эльбой

15 июля 1975 г. в 15:20 по Москве, с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз-У» с «Союзом-19». Спустя 7,5 часа, в 22:50 мск, со стартового комплекса в Космическом центре Кеннеди (остров Меррит, штат Флорида) была запущена ракета «Сатурн-1Б» с «Аполлоном».

Двое суток спустя, 17 июля в 19:12 мск, состоялась успешная стыковка двух кораблей, был образован первый в истории единый международный орбитальный комплекс. В 22:17 мск люки кораблей были открыты, экипажи тепло приветствовали друг друга в стыковочном модуле.

Планировалось, что историческое «рукопожатие в космосе» произойдет во время пролета над Москвой, однако процесс стыковки ускорился, вспоминал Леонов в интервью ТАСС в 2015 г.

«В итоге мы открыли люк и пожали руки над Эльбой — это символично. Я пожал Стаффорду руку и втащил его в наш корабль. За столом мы сидели все вместе в нашем корабле», — рассказал командир «Союза-19».

После стыковки экипажи кораблей приняли поздравительные телефонные звонки от Генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева и президента США Джеральда Форда.

Корабли оставались состыкованными почти двое суток, советские и американские астронавты совместно провели ряд научных экспериментов. В первый день Бранд присоединился к Кубасову в «Союзе-19», а Леонов — к Стаффорду и Слейтону в «Аполлоне». На второй Кубасов и Бранд покинули «Союз-19» и присоединились к Слейтону в «Аполлоне», оставив Леонова и Стаффорда в «Союзе-19».

Окончательная расстыковка была осуществлена 19 июля в 18:26 мск. Перед этим корабли разъединялись на короткое время для проведения эксперимента по созданию «искусственного солнечного затмения»: «Аполлон» удалился от «Союза-19» на 220 м и закрыл от него Солнце, а советский экипаж провел фотосъемку солнечной короны.

Экипаж «Союза-19» вернулся на Землю 21 июля, «Аполлона» — 24 июля. С окончанием этого полета завершилась и американская программа «Аполлон». Следующие 6 лет СССР удерживал монополию на пилотируемые космические полеты, завершился этот период с запуском первого «Шаттла» в апреле 1981-го.

Успешный опыт совместного советско-американского космического полета проложил путь к последующим международным проектам: новое развитие получила программа «Интеркосмос» (в нее были включены совместные пилотируемые полеты), была организована совместная работа с NASA на российской космической станции «Мир» (к ней летали «Шаттлы»), появилась Международная космическая станция (МКС).

Российско-американское сотрудничество продолжается до сих пор. Оно не зависит от того, кто занимает Овальный кабинет: даже при администрации Джо Байдена, который собирался нанести России «стратегическое поражение», представители и NASA, и Госдепа открыто заявляли, что сотрудничество с Москвой необходимо продолжать. Сегодня две космические державы поддерживают программу перекрестных полетов на МКС, которую создавали совместно: наши космонавты летают на американских кораблях Crew Dragon, американцы — на наших «Союз МС».

Больше новостей читайте в нашем телеграм-канале @expert_mag