Накануне войны

«Наркомфин и Госбанк — это такие окна, через которые можно отчетливо увидеть все происходящее в народном хозяйстве», — писал министр финансов СССР Арсений Зверев, руководивший наркоматом 22 года. Утопические предложения некоторых молодых большевиков об отмене денег отверг еще в начале 1920-х годов Владимир Ленин, перейдя к НЭПу. В СССР не только сохранились, но и стали укрепляться товарно-денежные отношения, а деньги и кредит играли важную роль в социалистическом воспроизводстве.

детали

Банковская система СССР накануне войны

Банковская система СССР включала, помимо Госбанка, также Сельхозбанк, банки финансирования капитального строительства торговли и кооперации (Торгбанк), строительства промышленности, транспорта и связи (Промбанк), коммунального и жилищного хозяйства (Цекомбанк) и банк для внешней торговли (Внешторгбанк). Кроме них, существовали советские банки за границей, сберегательные кассы.

Специализированные банки оставались в подчинении Минфина и занимались долгосрочным кредитованием и финансировали приоритетные стройки. Они также должны были проверять ход строительных работ и целевое расходование средств, отмечает историк Алексей Сафронов. С 1936 года банкам разрешили применять санкции в случае выявления бесхозяйственности.

Наркомат финансов не мог прямо вмешиваться в деятельность банков, но на спрос и предложение кредита активно влиял. Процент оставался низким: 2–4% по краткосрочным кредитам и 1–3% — по долгосрочным. Госбанку ресурсы обходились в среднем примерно в 0,5%, тогда как он взимал в среднем почти 2%.

Ресурсы Госбанка создавались за счет собственных средств (ассигнований правительства и прибыли), привлеченных средств (средств предприятий и организаций) и эмиссии. Доля привлеченных средств к концу второй пятилетки выросла до 55%.

Накануне войны принимались активные меры на случай внезапного нападения. Была расширена сеть полевых учреждений для банковского обслуживания войск. На удалении от Москвы построили хранилища денег и ценностей. В Подмосковье на случай эвакуации банковских работников подготовили служебные и жилые помещения.

Эмиссия без дефицита

С началом войны перед банковской системой встал целый ряд сложнейших задач. Требовалось расширить кредитование военного производства, наладить взаиморасчеты, сдержать излишнюю инфляцию, усилить платежную дисциплину и режим строжайшей экономии.

Аппараты Минфина, Госбанка и Внешторгбанка разделили на основной (работающий в Москве) и дублирующий (работавший с копиями документов в эвакуации). Это гарантировало бесперебойность функционирования всей денежно-кредитной системы. Но уже в декабре 1941 года дублеры вернулись в Москву.

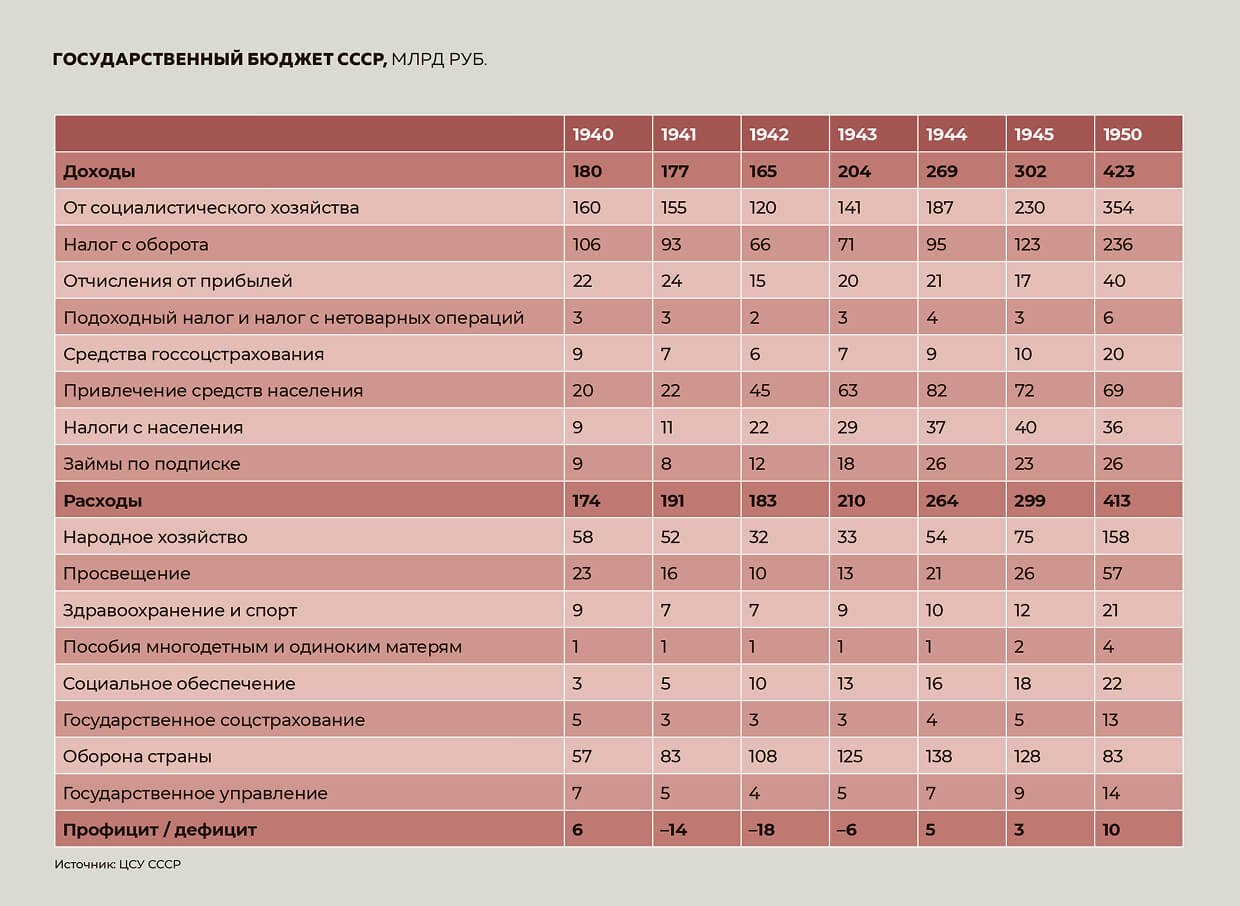

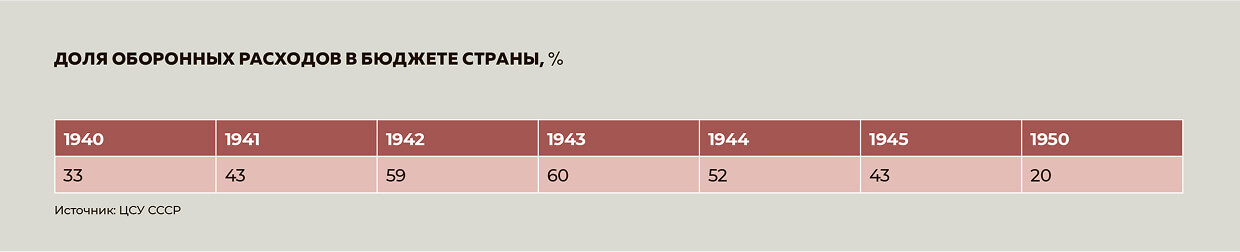

За годы войны госбюджет мобилизовал 1117 млрд руб., из которых 582 млрд руб. (или 52%) пошли на военные нужды. Перевод промышленности на военное производство был в основном закончен за три-четыре месяца, а вся перестройка экономики на военный лад заняла около года.

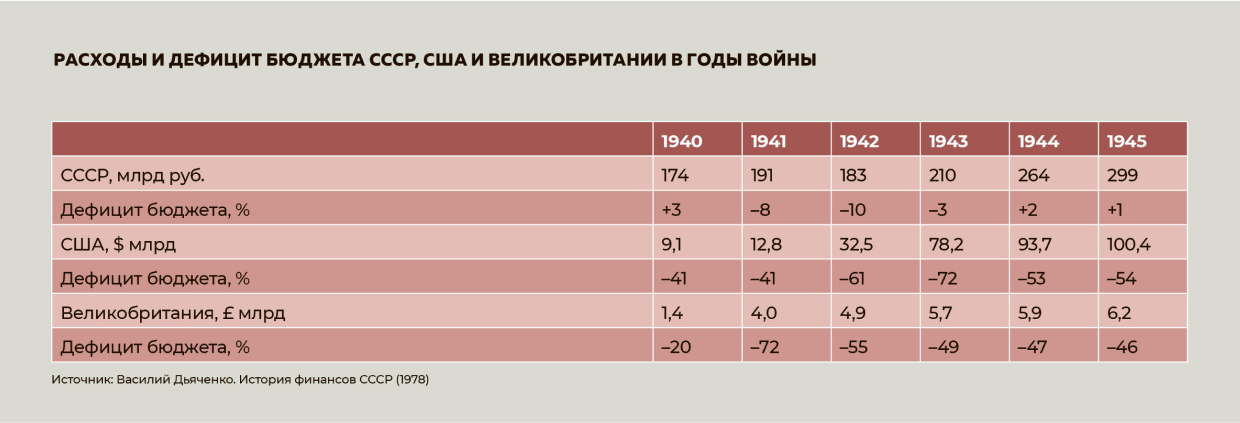

Особенно тяжелый был 1942 год. Тем не менее дефицит не превышал 10% расходов. А всего за 1941–1945 годы он был 3%, подсчитал «Эксперт». Для сравнения: во времена Первой мировой войны дефицит поднялся с 39% в 1914 году до 82% в 1917 году, писал Зверев. А в США и Англии достигал 70% расходов и 30% ВВП.

Правительству пришлось включать печатный станок, но не настолько, чтобы спровоцировать гиперинфляцию. Денежная масса за годы войны выросла в 3,8 раза: с 19 млрд до 74 млрд руб. Еще одно сравнение: в России за период Первой мировой войны при 50 млрд руб. военных расходов денежная масса в обращении выросла в 14 раз, а покупательная сила рубля упала до 6 коп., то есть в 16–17 раз, писал экономист Василий Дьяченко.

Госбанк с первых дней войны искал пути, как сдержать эмиссию печатных денег. Стали активнее практиковаться зачеты взаимной задолженности между предприятиями с учетом их поставок для фронта. Скорость обращения рубля упала к 1942 году почти в два раза. Но затем стала восстанавливаться и в 1944 году была ненамного ниже довоенного уровня.

Госбанк усилил контроль за поступлением средств в бюджет и правильным их расходованием. Были сокращены нормы остатков денежных средств в оборотных кассах. Госбанк стал инкассировать выручку торговых организаций и колхозов как через свои учреждения, так и через почтовые учреждения на селе и специальные кассы на рынках.

Для облегчения расчетов были установлены единые сроки для акцепта и платежей, сократилось количество оформляемых документов. Удельный вес безналичных расчетов за 1941–1945 годы возрос более чем в два раза. В конце 1942 года была ликвидирована взаимная задолженность предприятий. Им зачли обоюдные претензии, подытожив сальдо задолженности.

Был учрежден институт уполномоченных Госбанка СССР, которые оперативно решали вопросы кредитования, финансирования, расчетов. Они следили за финансовым положением перемещенных предприятий, оказывали помощь в постановке финансовой работы, учета и отчетности.

Банкам долгосрочных вложений пришлось приостановить строительство ряда гражданских объектов и сконцентрировать ресурсы на военных. Чтобы ускорить их ввод, правительство разрешило строить здания с сокращенными сроками эксплуатации.

Внешторгбанк (ныне ВЭБ.РФ) искал способы привлечь финансовые средства из-за рубежа. Так, например, он работал с Фондом помощи Красной армии, созданным в Монгольской Народной Республике (МНР). К февралю 1942 года из МНР в банк поступило 2,5 млн тугриков, $100 тыс. и 300 кг золота. На эти средства приобрели танковую колонну из 32 танков Т-34 и 21 танка Т-70. Ее назвали «Революционная Монголия».

Народное единство

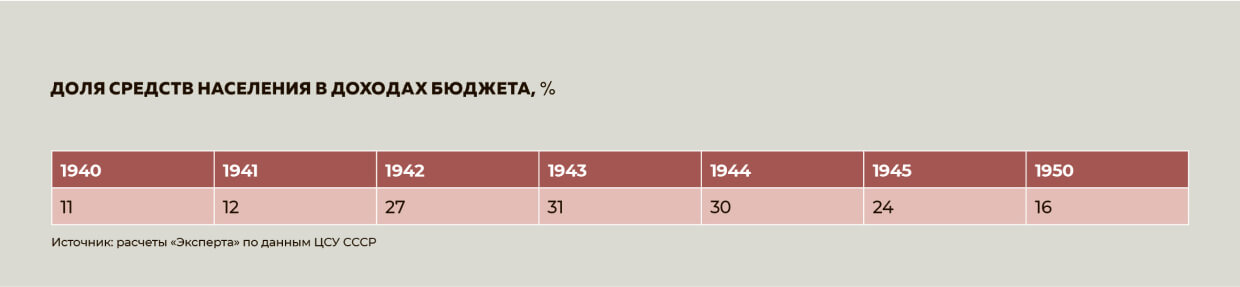

Привлечение денежных средств населения за счет добровольных и принудительных платежей было важным инструментом снижения потребности в эмиссии.

В 1940 году госбюджет СССР получил от населения 20 млрд руб., или 11% всех доходов бюджета, следует из данных ЦСУ СССР. К 1944-му за счет средств населения формировалось уже больше 30% доходов бюджета.

Всего за годы войны от населения поступило 283 млрд руб. — четверть всех бюджетных доходов. Причем 182 млрд руб. — сверх довоенного уровня. Для сравнения: по ленд-лизу ценностей пришло на 55 млрд руб., а совокупный прирост оборонных расходов составил 297 млрд руб.

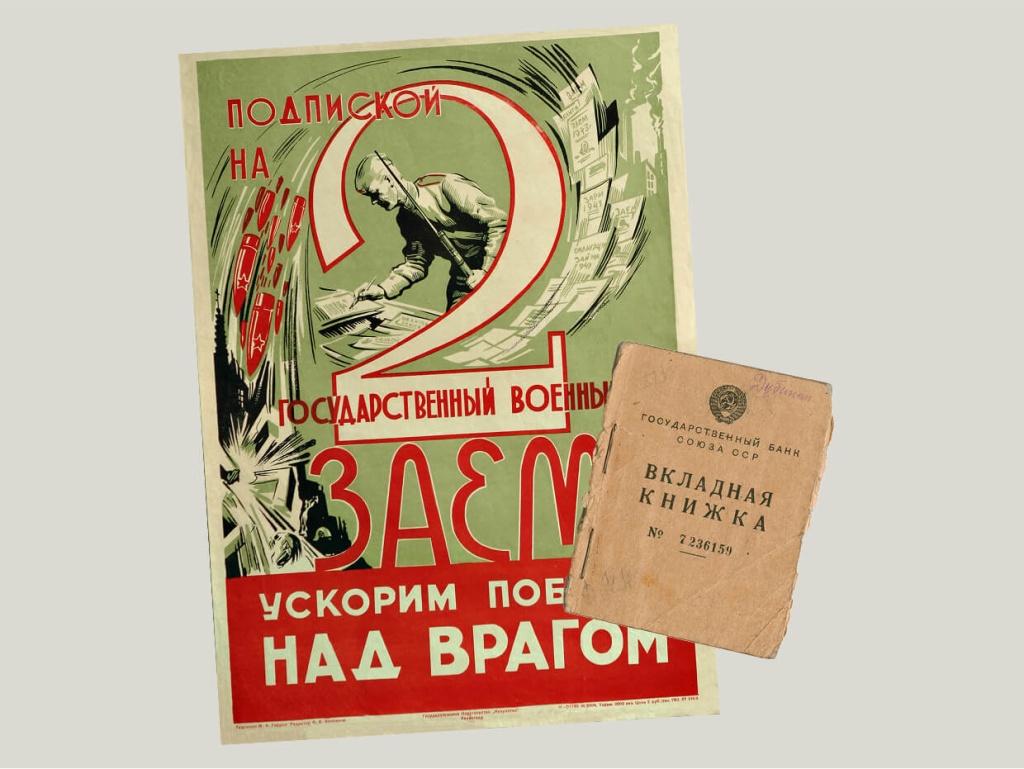

Были выпущены четыре государственных займа и проведены четыре денежно-вещевые лотереи на общую сумму более 103 млрд руб.

Правительство ограничило выдачу наличных в сберегательных кассах. По вкладу можно было получить не более 200 руб. в месяц. (ограничения сняли в 1944 году). Тем не менее население продолжало класть деньги. К 1945 году сумма вкладов удвоилась по сравнению с 1943 годом и достигла 9 млрд руб.

Появились и новые налоги. В июле 1941 года утвердили надбавку к подоходному налогу. В январе 1942 года ее заменили военным налогом, который платили все граждане, кроме военнослужащих и пенсионеров. Поступления от него за 1942–1945 годы составили 72 млрд руб. В 1941 году появился налог на холостяков, одиноких и малосемейных граждан, который позволил привлечь 8,1 млрд руб.

Для облегчения сбора налогов с населения Госбанк в 1942 году привлек к приему сберкассы и приходные кассы коммунальных банков.

детали

Как менялись цены

Перераспределение значительных ресурсов на военные нужды негативно сказывалось на производстве гражданской продукции. Товарооборот упал в два-три раза, равно как и реальная зарплата населения. В первые месяцы войны вводятся продовольственные и промтоварные карточки. Спад предложения товаров и рост денежной массы спровоцировали инфляцию: в 12–15 раз — на колхозном рынке.

В государственной нормированной торговле стоимость основных продуктов оставалась стабильной. Но по предложению Госбанка СССР были повышены цены на водку (в семь раз), вино, пиво, табак (в два раза), парфюмерию, ювелирку и прочие непродовольственные товары. В итоге в среднем государственные цены выросли почти в два раза к 1945 году.

Была введена «коммерческая» торговля с повышенными ценами на некоторые товары и в специализированных магазинах. Государство так сдерживало рыночные цены на колхозном рынке и выводило деньги из оборота. Доходы государства от повышения розничных цен и от коммерческой торговли в 1945 году составили более 50% от суммы розничного товарооборота (85 млрд руб.).

В целом потребление населения упало примерно в два-три раза, хотя производительность труда выросла к середине войны на 40%. Отменялись отпуска, компенсации за них (всего в размере 11 млрд руб.) переводились на сберкнижки, и использовать их стало можно только после окончания войны.

Несмотря на спад личного потребления, недоедание и массовое напряжение сил, народ находил возможности сделать добровольные взносы. Их широкий поток в Фонд обороны СССР и Фонд Красной армии явился одной из наиболее ярких форм проявления народного патриотизма, писал экономист Василий Дьяченко.

В эти фонды за годы войны поступило свыше 16 млрд руб., а также 13 кг платины, 131 кг золота, 9519 кг серебра, на 1,8 млрд руб. драгоценностей, более чем на 4,5 млрд руб. облигаций и на 0,5 млрд руб. вкладов в сберкассах. На это было построено свыше 2,5 тыс. боевых самолетов, несколько тысяч танков, 16 военных катеров и 8 подводных лодок.

18 декабря 1942 года в печати опубликовали письмо колхозника Ферапонта Головатого, который внес в Госбанк 100 тыс. руб. и заказал боевой самолет: «Советская власть сделала меня зажиточным колхозником, и сейчас, когда Родина в опасности, я решил помочь ей всем, чем могу», — заявил он.

Расчет на фронте

В ночь с 7 на 8 августа 1941 года ударная группа из 15 бомбардировщиков под командованием полковника Евгения Преображенского поднялась в воздух с аэродрома Кагул на эстонском острове Сааремаа и направилась к Берлину. Немцы настолько не ожидали ответа за бомбежки Москвы, что приняли самолеты за свои, позволив им спокойно отбомбиться по столице Рейха и вернуться на базу. В тот же день Иосиф Сталин выпустил не менее символический, чем сам налет, приказ № 0265, в котором назначил вознаграждение по 2 тыс. руб. для каждого члена экипажа, который сбросит бомбы на Берлин.

Широко распространившиеся в сталинские пятилетки сдельные и премиальные схемы оплаты труда затронули военное дело. В армии действовали твердые оклады и премии. Рядовой получал 15–30 руб. в месяц, сержант — 100 руб., офицеры — от 300 руб.

За подбитый немецкий танк или истребитель платили от 200 до 1 тыс. руб., бомбардировщик — от 1 тыс. до 2 тыс. руб. А самая большая награда, целых 10 тыс. руб., полагалась за потопленный вражеский миноносец

Поощрялись и ремонтники: от 10 руб. за винтовку до 800 руб. за ремонт танка КВ-1. Платили даже партизанам. Подпольные центры специально снабжались советскими деньгами, для чего выделили особый фонд. Но поощрение не имело бы той силы, если бы этих денег бойцы не видели, поэтому их доставляли — прямо на передовую.

В 1939 году полевые кассы Наркомфина переподчинили Госбанку СССР. В 1940 году приняли положение о полевых учреждениях Госбанка СССР (конторах, отделениях, кассах). Они подчинялись командованию воинских соединений, а банк руководил их оперативной работой. К концу 1941 года сеть насчитывала 598 таких учреждений. Они передвигались вместе с частями армии, обслуживали безналичные расчеты и полевые военторги, привозили на фронт наличные деньги, выплачивали зарплаты и премии бойцам, принимали вклады. Полевые учреждения также контролировали соблюдение кассовой дисциплины в воинских частях.

Деньги можно было потратить прямо на фронте: в военных магазинах и передвижных автолавках. Солдаты покупали конверты с бумагой, ручки и карандаши, кисточки и лезвия для бритья, мыло и зубной порошок, расчески и зеркала, нитки, петлицы и пуговицы, погоны и эмблемы, папиросы, трубки и мундштуки, спиртное, колбасу и шоколадные конфеты. Выбор был невелик, да и автолавки приезжали лишь в периоды затишья.

Значительную часть денег бойцы клали на счета Госбанка. Он ввел единую сберкнижку, по которой военнослужащий мог получить свои деньги в любом месте, где имелось банковское учреждение. Они могли перечислять свое содержание на аттестаты, введенные на членов семей. Деньги партизан точно так же могли получать члены семьи, находящиеся в тылу.

Такой прием вкладов тоже помогал ограничивать эмиссию. Если в начале 1942 года у полевых учреждений Госбанка было 98 тыс. вкладчиков, которые держали на счетах 83 млн руб., то к началу 1943 года — 1,67 млн с 3,1 млрд руб. Это было 27% выплат войсковым частям, следует из годового отчета Госбанка. К 1945 году их количество достигло 3,8 млн человек, которые хранили 4 млрд руб.

Кассиры полевых банков жили в палатках и землянках прямо на линии фронта. Они приходили к солдатам в блиндажи и оформляли необходимые документы. Сейфы и ящики служащие порой носили на себе под пулями и бомбежками и охраняли ценой собственной жизни

детали

Подвиги банкиров

Осенью 1941 года во время эвакуации сотрудники Госбанка из райцентра Емельяново Мария Соловьева и кассир Иван Виноградов перевозили на подводе лошадей 15 мешков денег и документов и попали в немецком окружение. Спасая ценности, они закопали их в лесу и прожили там всю зиму. После освобождения территории ценности передали командиру. Эта история послужила основой романа Бориса Полевого «Золото».

В октябре 1941 года немецкая бомба попала в здание полевой кассы Госбанка в Торжке. Все сотрудники погибли на месте. Кассир Алексей Колобков видел это с другого берега. Мост был взорван, но Колобков переплыл реку и вынес из горящего дома мешок с деньгами и железный сундук с банковскими ценностями. За проявленное мужество его наградили медалью «За отвагу».

А весной 1942 года сотрудникам московской конторы Госбанка во главе с ее руководителем Григорием Чубуковым поручили отправиться в блокадный Ленинград и помочь коллегам в составлении годового отчета. Бригада из 15 человек, в основном женщин, преодолела на самолетах линию фронта, попала в осажденный город и успешно выполнила миссию.

В самом Ленинграде уже к первой зиме в банках почти не оставалось машин, а инкассацию приходилось проводить на санках, перебегая от одной подворотни к другой. «Потеря карточек была страшней бомбежки», — приводит воспоминание историк Николай Кротов.

Гвардии лейтенант артиллерийского дивизиона Владимир Алхимов в боях за освобождение Литвы, будучи корректировщиком, вызвал огонь на себя. Немецкие танки были уничтожены. Будущий председатель Госбанка СССР за этот подвиг стал Героем Советского Союза. Всего высшей награды за подвиги на фронте были удостоены 16 работников банка страны.

Немало хлопот доставили валютные интервенции фашистов. С захваченных территорий они вывезли 4 млрд руб. и использовали их для снабжения заселившихся шпионов и диверсантов. Были и попытки подорвать экономику заброской крупных партий фальшивых рублей. Но она не увенчалась успехом. Равно как и вытеснить рейхсмаркой советский рубль даже на оккупированной территории не удалось — им все равно расплачивались.

Больше новостей читайте в нашем телеграм-канале @expert_mag